Der Umbruch nach 1945 und die Etablierung der sozialistisch geprägten Schule in der DDR

Der Umbruch nach 1945 und die Etablierung der sozialistisch geprägten Schule in der DDR[1]

Der Zeitraum von 1945 bis 1949 war für die Ostberliner Schulen eine sehr bewegte Phase, in der sich Entscheidendes veränderte. Das „Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule“ von 1946 für Gesamtberlin stellte die rechtliche Basis für eine umfassende Schulreform mit einer Einheitsschule dar, deren Lehrpläne zentralistisch vorgegeben waren, das Privatschulen nur in wenigen Ausnahmen zuließ und den Religionsunterricht ausschließlich den Kirchen zuwies. Während Westberlin sich mit seinem dreigliedrigen Oberschulsystem nicht daran hielt, endete für Ostberlin 1959 die Übergangsphase[2] und mündete gegen den Protest vieler Eltern in einem System der zehnklassigen Polytechnischen Schule (POS) und Erweiterten Oberschule (EOS) von Klasse 9 bis 12 bzw. ab 1983 nur Klasse 11 und 12 oder Fachschule nach ein- bis zweijähriger Ausbildung. Pro POS-Klasse konnten im Durchschnitt nur zwei Schüler*innen auf die EOS wechseln.

Zunächst war die Anfangszeit jedoch von der Reorganisation der Schule an sich geprägt, so auch an der Schule in der Woelckpromenade. Ungefähr ein Jahr lang nutzte die Rote Armee das bis auf Wasserschäden und Verwüstungen der Räume in der Substanz zum Glück nur relativ leicht beschädigte Gebäude in der Woelckpromenade als Lebensmitteldepot, sogar ein Kran war im kleinen Treppenhaus installiert worden, mit dem Säcke und Kisten befördert wurden. Deshalb fand ab August 1945 der Unterricht am Reform-Realgymnasium mit Oberrealschule (offizielle Bezeichnung im August 1945, es folgten diverse Varianten) zusammen mit den Mädchen[3] vom Lyzeum im Freien statt.

Gemäß der Magistratsentscheidung vom Oktober 1945 erfolgte wie an vielen anderen Schulen Berlins die Einrichtung von speziellen Aufbauklassen, um der Situation gerecht zu werden. Der Unterricht muss schwierig gewesen sein: Ständig kamen durch die Ostflüchtlinge und wegen der Rückkehr Evakuierter neue Schüler*innen hinzu, alle waren z.T. seit Jahren an keine Schule mehr gewöhnt, viele fehlten häufig, weil sie zu Hause insbesondere bei alleinerziehenden Müttern z.B. bei „Hamsterfahrten“ ins Umland oder beim Handeln auf dem Schwarzmarkt helfen mussten, abgesehen von der psychischen Belastung und den Traumatisierungen, die von niemandem thematisiert wurden. Insgesamt lag die Zahl Berliner Schüler*innen 1947 wegen der Ostflüchtlinge, Rückkehrer*innen, aber auch Einschulung der geburtenstarken Jahrgänge um 21% in Berlin, in Weißensee sogar um ca. 40% über der von 1938; von 141 Oberschulen waren Berlin-weit aber nur 96 wieder eröffnet worden und es herrschte akuter Raum- und Lehrermangel, auch wegen der vielen Kriegstoten unter ihnen.

Über den Verbleib der vom Nationalsozialismus überzeugten Lehrer*innen in der Woelckpromenade gibt es in sämtlichen Unterlagen keinerlei Hinweise. Wahrscheinlich entzog sich ein Großteil der Lehrer wie viele andere der Verantwortung durch Vernichtung aller Beweise für ihre NS-Vergangenheit, tauchte ab und lebte fortan ein unbehelligtes, angepasstes bürgerliches Leben, vorzugsweise im Westteil Deutschlands oder Berlins, wo die so genannten Entnazifizierungsverfahren erheblich milder abliefen als in der SBZ und sich in erster Linie auf die NS-Führungselite beschränkten. Das „Neue Deutschland“ meldet in der Ausgabe vom 21. April 1948 die Auflösung der Entnazifizierungskommission in der SBZ, die 520.000 NS-Aktivisten aus „allen führenden Stellen entfernt“, „die wichtigsten Gebiete der Volksbildung, Justiz und Polizei [...] von Faschisten gesäubert und durch fortschrittlich-demokratische Kräfte ersetzt“ habe, „die sich in ihren Stellungen voll bewährt haben [...]“. Unter die Vergangenheit „sei ein Schlussstrich gezogen“ worden, „die wirklichen Nazi-Verbrecher sind bestraft und ausgeschaltet und den so genannten nominellen Parteigenossen ist die Möglichkeit gegeben, mit allen fortschrittlichen Kräften gemeinsam den großen Zielen der Einheit Deutschlands, dem Wiederaufbau und der Verständigung der Völker untereinander mitzuarbeiten“. Einer wirklichen Aufarbeitung der NS-Vergangenheit wurde somit auch im Ostteil der Stadt vorgebeugt. Die „nominellen Parteigenossen“ wurden ab 1949 wieder eingegliedert, nachdem sie kurzzeitig aus dem Schuldienst ausgeschlossen worden waren[4] und anderen Berufen nachgehen mussten. Dem Lehrermangel versuchte man durch die Wiedereinstellung bereits Pensionierter und politisch Verfolgter, von Frauen, die durch die arbeitspolitischen Entscheidungen der Nationalsozialisten aus dem Berufsleben gedrängt worden waren, und Schnellkurse für „Neulehrer“, häufig ehemalige Kriegsgefangene ohne Ausbildung, entgegenzuwirken. Unterrichtet wurde nach einem Übergangsplan, der ungefähr dem von 1900 entsprach.[5]

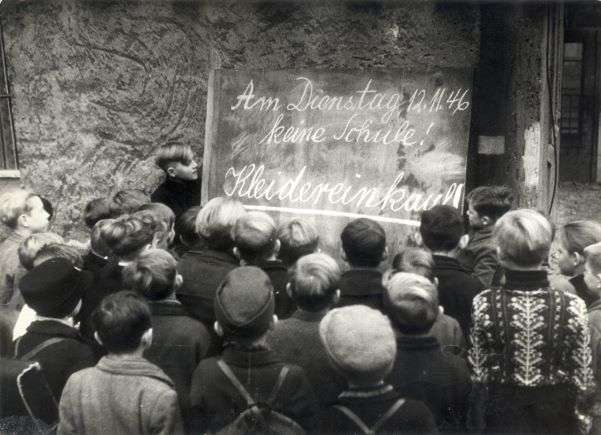

Im Sommer 1945 fand der Unterricht hauptsächlich auf der Wiese vor der Schule und um den Kreuzpfuhl herum statt; die Lehrer*innen schrieben manchmal auf Blätter, die mit Reißzwecken am Baum befestigt wurden, wie Zeitzeug*innen berichten. Bei schlechtem Wetter und ab dem Herbst benutzte man einen defekten Straßenbahnwaggon in der Schönstraße, bei dem es durchregnete, bis ein von allen als sympathisch und gebildet charakterisierter sowjetischer Offizier, der eigens für die Betreuung der Schulen abgestellt war, den Umzug in die Wilhelmstraße, die heutige Behaimstraße, ermöglichte, wo der Unterricht im Gebäude der Theresienschule umschichtig ganztägig für drei Schulen organisiert wurde. Die sowjetische Besatzungsmacht sorgte auch für eine Schulspeisung, die sowohl von Lehrer*innen als auch vom Hausmeister verteilt wurde und für manche sicher die einzige Mahlzeit am Tag bedeutete.[6] Alle Lebensmittel waren rationiert und nur über Lebensmittelkarten, gestaffelt nach der Schwere der Arbeit zu erhalten – abgesehen von strafbaren Schwarzmarktgeschäften. Schüler*innen erhielten die Karte 2 und somit u.a. 400 Gramm Brot pro Woche. Erst 1956 schaffte die DDR Lebensmittelkarten ab, die Schulspeisung wurde beibehalten, allerdings gegen Entgelt.[7]

Den Zeitzeug*innenberichten kann man entnehmen, dass viele u.a. aufgrund der desolaten Versorgung ernsthaft erkrankt waren, vor allem an Ruhr wegen verseuchten Trinkwassers und an Tbc, weshalb der Elternausschuss der Schule im Juli 1946 laut der Schülerzeitung „Societas Discipulorum“[8] Reihenschirmbilduntersuchungen forderte. In mehreren Ausgaben wird außerdem deutlich, dass fehlende Schuhe ebenfalls ein großes Problem darstellten. Zusätzlich zu allen Belastungen mussten die Eltern mindestens bis 1949 noch zwischen 8,00 und 40,00 Reichsmark Schuldgeld zahlen, wie viele der rund 700 Schüler*innen davon freigestellt waren, ist nicht mehr zu ermitteln. Für gesundheitlich besonders angeschlagene Kinder organisierte Bezirksbürgermeister Less Landverschickungen zu Bauern nach Thüringen oder Neustrelitz und manche Mädchen kamen nach Stolberg zu Familien, bei denen sie bereits 1945 evakuiert waren.[9]

Im Frühjahr 1946 kehrte die Schule in die Woelckpromenade zurück. Einem Bericht des Bezirks- und Hauptschulrats an die Russische Kommandantur vom 31. August 1946 ist zu entnehmen, dass innerhalb eines Jahres zwar die Zahl von 59 noch intakten Schulräumen in Weißensee auf 141 gesteigert werden konnte, der Bezirk aber 314 gebraucht hätte[10]. Als äußerst problematisch wurde in diesem Zusammenhang der massenhafte Diebstahl von bereitstehenden Baumaterialien insbesondere zur Ausbesserung der Dächer eingeschätzt. Auch das Dach der Schule war durch Bomben beschädigt, es regnete vom dritten in den zweiten Stock auf den kleinen Entenbrunnen[11] und die Aula konnte noch vier Jahre lang nicht benutzt werden, aber insgesamt hielten sich die Gebäudeschäden in Grenzen. Laut „Societas Discipulorum“ vom 18. November 1946 wurde anfangs jeder wieder hergestellte Raum mit einem Richtfest gefeiert. Reden des anwesenden Bezirksbürgermeisters und des Schulleiters Tilsner,[12] einem als gemäßigt geltenden Sozialisten, drehten sich hauptsächlich um das Thema Essen und Trinken, offensichtlich inspiriert von „ungeheuren Portionen Kartoffelsalat mit Würstchen“, das Ganze wurde anschließend mit Schnaps und Bier begossen und als Festessen aufgefasst.

Im Sommer 1947 verkündete die damalige Direktorin Maxsein, die später im politischen Leben Westberlins und –deutschlands noch eine Rolle spielte, auf der Treppe vor der Schule die Koedukation, entsprechend änderte sich die Schulbezeichnung in Vereinigte Oberschulen für Jungen und Mädchen in Berlin-Weißensee, aber offensichtlich wurden Mädchen und Jungen noch immer nicht in allen Jahrgängen gemeinsam unterrichtet. Wie eine in der Schülerzeitung vom November 1947 wiedergegebene Diskussion zeigt, waren nicht alle Schüler damit einverstanden: Der Streit drehte sich hauptsächlich darum, ob Leistungsunterschiede zwischen Mädchen und Jungen im Mathematikunterricht auf „natürliche Begabung“ oder eher „unnatürliche Vorbildung“ zurückzuführen sei.

Wie Maxsein verließen viele Lehrer*innen freiwillig oder gezwungenermaßen Weißensee gen Westen, was zum Teil mit ihrer NS-Vergangenheit, aber auch mit neuer prowestlicher Orientierung zusammenhing. Eine Zeitzeugin berichtet sogar davon, froh gewesen zu sein, einmal das Kollegium vollständig nach den Sommerferien vorgefunden zu haben. Die Fluktuation der Lehrer- und Schülerschaft war hoch, wurde jedoch nicht thematisiert. Das Protokoll der ersten Sitzung des Pädagogischen Rates (ähnlich der heutigen Gesamtkonferenz) nach dem Mauerbau 1961 konstatiert lediglich, dass „einige Lehrer, die sich noch im Urlaub befanden, nicht anwesend“ waren. Das Stundensoll in den Anfangsjahren konnte aber auch wegen der „Teilnahme an Demonstrationen und Staatsakten“ nicht erreicht werden.[13]

Der bis 1989 beibehaltene Fahnenappell zum Anfang und Ende eines Schuljahres sowie zu besonderen Anlässen wurde mit der Gründung der DDR 1949 eingeführt. Die Schulverfassung vom Oktober 1949 sah die Bildung eines Schülerparlaments – Mitglieder waren jeweils zwei „Ausschüsse“ (heute Klassensprecher) aus jeder Klasse – vor, das sich alle 14 Tage in der Aula zusammenfand, einen „Verbindungslehrer“ wählte, „Ausschüsse für Sport- und Kulturfragen“, einen „Präsidenten“, „Beauftragte für Inneres“ bzw. Äußeres für die Beziehung zu anderen Schulen“ sowie einen „Schiedsausschuss“ bestimmte, der Konflikte innerhalb der Schülerschaft regeln sollte und über den „Präsidenten“ (= Schulsprecher) die Möglichkeit erhielt, bei Disziplinarfällen bei Elternversammlungen und der Lehrer*innenkonferenz vertreten zu werden. In diesem Zusammenhang ist sogar von „Angeklagten“ und „Zeugen“ die Rede. Letztendlich scheint das Parlament in entscheidenden Momenten doch nicht einbezogen worden zu sein.

Die Schülerselbstverwaltung wurde schnell von FDJ-Mitgliedern dominiert, auch die Organisation von Ferienlagern unterlag der FDJ, die von Lehrer*innen beaufsichtigt wurden. Ernannte Lehrer*innen, später so genannte "FDJ-Lehrer" (meist FDJ-Sekretär*innen) unterstützten die gesamte DDR-Zeit hindurch die gesellschaftlichen Aktivitäten an der Schule, d.h. nicht nur ausgewiesene FDJ-Veranstaltungen, sondern alles, was mit dem sozialen Leben einer Schule zu tun hatte. Die Empfehlungsschreiben der POS für die EOS wurden nicht nur von Klassenleiter*innen, Direktor*innen, sondern auch FDJ-Sekretär*innen unterschrieben. In Zusammenarbeit mit der Schülerselbstverwaltung und der FDJ organisierte die Schule neben altbekannten Arbeitsgemeinschaften die Unterstützung von Flüchtlingen, das Basteln und Spenden in der Weihnachtszeit, Nachhilfeunterricht oder auch die Forschung nach Vermissten. Ernteeinsätze waren für alle ab 1952 obligatorisch, später musste teilweise gegen Entgelt Altpapier, -glas oder -metall gesammelt werden.

Die Grundorganisationsleitung der FDJ (GOL) einer Klasse bestand im Allgemeinen aus einem/einer für das gesellschaftliche Leben in der Klasse zuständigen Schüler*in; dazu gehörte es u.a., Gruppenratsbesprechungen, Solidaritätsaktionen, Altstoffsammlungen in Form eines Wettbewerbs oder „gesellige Veranstaltungen [...] zur Festigung des Kollektivs“ zu organisieren. Viele traten der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft bei, teils aus echter antifaschistischer Überzeugung und um ein Zeichen für Völkerverständigung und gegen Krieg zu setzen, teils aber auch, um schulische Vorteile zu erlangen oder z.B. bei Bewerbungen bevorzugt zu werden, ganze Klassen erhielten bis in die 80er Jahre Urkunden „für hervorragende Leistungen im sozialistischen Wettbewerb und für die Festigung der Freundschaft mit der Sowjetunion“.

Die Prügelstrafe war verboten. Als offizielle Disziplinarmaßnahmen, angewendet bei „nicht normgerechtem Verhalten“,[14] Verstößen gegen die Hausordnung, aber auch politischer Unbotmäßigkeit, galten[15] Tadel und Schulverweise. Während man anfangs noch erstaunlich milde reagierte und den Schüler*innen ihre Sozialisation in der NS-Zeit zu Gute hielt – selbst ein Pfeifkonzert beim Zeigen eines Films über NS-Gräuel und den Nürnberger Prozess im Saal des heutigen Frei-Zeit-Hauses zog keine ernsten Konsequenzen nach sich – nahmen ab 1950 Relegationen, d.h. Schulverweise, meist im Zusammenhang mit antikommunistischen oder anderweitig kritischen Äußerungen, auch in der Woelckpromenade zu. Durch die Protokolle des Pädagogischen Rates sind Ausschlüsse in den 50er und 60er Jahren (und zwar nicht nur von der einen Schule, sondern für alle Zeiten von der Erlangung des Abiturs) u.a. wegen des Engagements in der Jungen Gemeinde (einer christlichen Jugendorganisation), despektierlicher Bemerkungen über Ulbricht oder aufgedeckter Fluchtpläne bekannt, fast immer begründet durch die mangelnde „sozialistische Reife“ und verbunden mit dem Hinauswurf aus der FDJ.

Als inoffizielle Maßnahme sind z.B. das Lesen und Schreiben eines Aufsatzes zu „Wie der Stahl gehärtet wurde“ oder die Abstrafung durch schlechte Zensuren bekannt. Eine „4“ (von insgesamt nur fünf Zensurstufen) in entscheidenden Fächern wie Gegenwartskunde, Geschichte oder Russisch reichte zur Nichtversetzung und damit zum Verlassen der Schule aus, was schnell durch z.B. unangekündigte und plötzliche Versetzungsprüfungen erreicht werden konnte. Häufig waren diese Resultate von Denunziation der Schüler*innen untereinander. Vermittlungsversuche des Schulsprechers (eine Zeit lang Günther Roß’ Sohn) und des Elternausschusses nutzten meistens nichts. Viele wechselten daraufhin an Westberliner Schulen.[16] Laut Zeitzeugenbericht wurden manche Familien, deren Kinder Westberliner Schulen besuchten, benachteiligt, z.B. bei der Lebensmittelzuteilung.

Den wegen des Mangels an Vordrucken teilweise bis 1949 handgeschriebenen Zeugnissen kann man den Fächerkanon entnehmen; folgende traten den bis dahin üblichen ab 1949/50 hinzu: Gegenwartskunde,[17] wo aktuelle Probleme behandelt und sozialistische Theorien vermittelt wurden,[18] für Mädchen Nadelarbeit oder Hauswirtschaft sowie für alle das vielen verhasste Fach Russisch (als erste Fremdsprache ab Klasse 5 obligatorisch), was vermutlich auf die Schwierigkeit der Sprache und Schrift, aber auch Ressentiments gegenüber Russen zurückzuführen ist.

Aufgrund der auch bei Konferenzen immer wieder thematisierten schwierigen wirtschaftlichen Lage verschob sich die Stundentafel zu Gunsten der naturwissenschaftlich-mathematischen Fächer, die im Vergleich zu heute früher und umfangreicher der Schülerschaft näher gebracht werden sollten, denn der „endgültige Anschluss an das Weltniveau“ erfordere „Typisierung, Mechanisierung [...] und Automation“. Für Lehrer ergebe sich „daraus die Verpflichtung, den Schülern noch mehr und umfassendere Kenntnisse, insbesondere in Mathematik und Physik zu vermitteln. Dieser Unterricht muss verbessert werden. Jeder Kollege muss die Referate des VI. Parteitages studieren, zu eventuellen Rückfragen steht jeder Genosse bereit“.[19] Auch die Förderung des Nachwuchses für die Chemiebranche war für die ressourcenarme DDR äußerst wichtig.

Ins Hintertreffen geriet dafür insbesondere das Fach Englisch, nach Mauerbau endgültig der praktischen Anwendung beraubt, was auch aus den äußerst dürftigen und dünnen Lehrheften abzuleiten ist. Immerhin blieb Englisch auf der EOS Pflichtfach, Französisch wurde fakultativ angeboten. Bis zum Abitur wurde an der EOS in Klassen und nicht wie heute in wählbaren Kursen unterrichtet. In allen Fächern mussten Prüfungen abgelegt werden. Das Abschlusszeugnis enthielt auch eine verbale Einschätzung bezüglich der Arbeitshaltung („Ordnung“, „Fleiß“, „Ausdauer“, ...), des Verhaltens im „Kollektiv“, der „parteipolitischen Einstellung“, der „Einstellung zu unserem sozialistischen Staat“, die meistens „vorbildlich“ war, oder der „Beteiligung bei Wehrsportnachmittagen“.[20]

Bei der Zuordnung auf die Erweiterten Oberschulen spielte bis Ende der 80er Jahre die soziale Herkunft der Kinder eine entscheidende Rolle: Man bevorzugte Kinder von Arbeitern und Bauern sowie der „schaffenden Intelligenz“. Weiterhin waren die „gesellschaftliche Bewährung“, sprich Pionier- bzw. FDJ-Mitgliedschaft,[21] sowie die erklärte NVA-Offiziersanwärterschaft bzw. Verpflichtung als Berufssoldat (mindestens drei Jahre bei der NVA) sehr förderlich. In der Praxis hatten Offiziersanwärter bessere Noten zu erhalten. Wer Arbeiter- und Bauernkind war, konnte nach einem genau festgelegten Schema bestimmt werden: War „der Vater bei der Geburt eines Kindes Meister, gilt das Kind nicht als Arbeiter“, ebenso zählten Kinder von „Groß- und Mittelbauern“ nicht als Bauern, zur „schaffenden Intelligenz“ gehörten „Nationalpreisträger, Helden der Arbeit, verdiente Aktivisten, verdiente Lehrer und Ärzte“, d.h. Menschen, die sich bei ihrer Arbeit besonders hervorgetan hatten;[22] auch später wurden in den Klassenbüchern „A(rbeiter)- und I(ntelligenz)-Kinder vermerkt. Anträge für die Aufnahme auf die EOS enthielten unter den Angaben zur Person die Zeilen „Mitglied der FDJ seit: ...“, „Funktionen“ z.B. als „Wandzeitungsredakteur“ und „Auszeichnungen“. Auch nach Beruf, Parteizugehörigkeit, Beteiligung an gesellschaftlichen Organisationen, Auszeichnungen und politischen Funktionen im jeweiligen Betrieb der Eltern wurde gefragt und mit „Preis für künstlerisches Volksschaffen“, „Medaille für treue Dienste in der Kampfgruppe“, „Mitglied des Frauenausschusses“ und Ähnlichem beantwortet.[23]

Während sich die Zahl der POS in Ostberlin von 1959 bis 1989 verdoppelte, blieb die der EOS mit ungefähr 20 konstant gering, bei nur zwölf Schulen handelte es sich um traditionelle Standorte und die EOS in Weißensee war einer davon, während die Schule in der Pistoriusstraße zur POS umgewandelt und nach Erich Boltze (1905 – 1944), einem KPD-Mitglied und Widerstandskämpfer, ermordet im KZ Sachsenhausen, benannt wurde. Die polytechnische Bildung stellte aber auch für Erweiterte Oberschulen einen wichtigen Bestandteil dar. Regelmäßig absolvierten die Schüler*innen bis 1990 mehrwöchige Praktika in volkseigenen Betrieben bei VEB Stern Radio, Druckguss, Stahl- und Blechkonstruktion, Berliner Vergaserfabrik, Degufa und im nahe gelegenen VEB Gartenbau Weißensee (heutiges Netto-Gelände). Mit wechselndem Umfang, meist jedoch ein Mal wöchentlich, fand der Unterricht des Fachs Wissenschaftlich-Produktive Arbeit (WPA) an der EOS in Weißensee statt, er umfasste einen theoretischen und einen praktischen Teil.

Ab 1963 wurde zusätzlich die Wehrerziehung, d.h. „die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten im Schießen, [...] für den chemischen Schutz (vor atomaren Angriffen!) und mehr“ fester Bestandteil an der EOS. „Als Anerkennung dafür werden ausgegeben: Medaillen in Bronze, Silber, Gold. Für die Ausbildung stellen sich geschulte Kräfte der NVA zur Verfügung. Die Ausbildung soll im Monat zwei bis drei Stunden umfassen. Da die Teilnahme freiwillig ist, werden die Kollegen aufgefordert, gute Aufklärungsarbeit unter den Schülern zu leisten, um sie zur Teilnahme zu werben. [...] Die FDJ soll sich ebenfalls einschalten“.[24] Ab 1978 wurde für die 9., später auch 10. Klassen das Fach Sozialistische Wehrerziehung obligatorisch. Im Allgemeinen erschien ein „Genosse Oberleutnant“ der NVA in der Woelckpromenade, laut Zeitzeugenbericht nachmittags, um im Klassenraum ein klares Feindbild zu vermitteln und strategische Dinge zu erläutern. Zusätzlich sollten Jungen, begleitet von ihren Lehrern, sich in zweiwöchigen Wehrlagern durch Umgang mit Gasmasken, Schießübungen, Geländekunde und sportliche Übungen an militärische Disziplin gewöhnen.

Die Außenwirkung der Schule nahm ab Ende der 50er Jahre stark zu, so führte die Theater-AG Stücke von Molière und Kleist bei Veranstaltungen der Nationalen Front und vor dem Demokratischen Frauenbund auf und auch auf der Ebene des Sports, die wegen des internationalen Ansehens sehr gefördert wurde, war sie äußerst erfolgreich, was man an den gesamtdeutschen Rekorden und sogar der Teilnahme am Schwimm-Kader zur Olympiade 1960 in Rom erkennen kann. Pokale und Auszeichnungen häuften sich. Die anfänglich extremen Probleme bezüglich der Lehr- und Lernmittel (vernichtet oder inhaltlich nicht vertretbar) und der Gerätschaften waren laut Protokoll des Pädagogischen Rates 1960 behoben und die Schule verfügte über einen Bibliotheksbestand von 11.000 Büchern (!), über Tonband-, Radio- und Schmalfilmvorführgeräte sowie Mikroskope, so dass auch in den naturwissenschaftlichen Fächern wieder experimentell gearbeitet werden konnte.

Warum man sich 1960 zur Umbenennung der Schule entschied, ist unklar. 1951 hatte sie statt der drögen verwaltungstechnischen Bezeichnung den Namen Johannes R. Becher erhalten, 1960 den Namen Paul Oestreich. Johannes R(obert) Becher (1891 – 1958), früh in Opposition zur großbürgerlichen Münchener Umgebung und strengen chauvinistischen Erziehung seines Vaters sowie zu den sozialen Verhältnissen des Kaiserreichs, begann 1911 sein Studium in Berlin, wo er in schwierigen persönlichen Verhältnissen (Beziehungskrisen, Drogensucht) einer der wichtigsten Autoren des Expressionismus wurde. 1919 trat er als Mitglied des Spartakusbundes der KPD bei. Als Mitbegründer und erster Vorsitzender des Bundes proletarischer Schriftsteller sowie Herausgeber von dessen Zeitschrift plädierte Becher für die Einhaltung Leninscher Prinzipien und eine parteiliche Literatur. Die NS-Zeit überlebte er im sowjetischen Exil und beteiligte sich als Mitglied und Präsident des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands an den kulturpolitischen Planungen für das Nachkriegsdeutschland, zunächst in Ost und West, nach der sich abzeichnenden Teilung als Politiker (Minister für Kultur) und Dichter für den Aufbau der DDR, deren Nationalhymne er zusammen mit Hanns Eisler verfasste.

Paul Oestreich hingegen (1878 – 1959) gehörte als Lehrer zu den wichtigsten Schulreformern der 20er Jahre. Nach seiner Ausbildung arbeitete er in Berlin-Schöneberg, wo er von 1906 bis 1908 auch Mitglied der Stadtverordnetenversammlung war. Neben der Pädagogik zeichnete sich schon früh ein weiteres Betätigungsfeld ab, für das er sich Zeit seines Lebens engagierte: der Pazifismus. An beidem orientierten sich seine sämtlichen Aktivitäten: u.a. das vehemente Eintreten gegen den Ersten Weltkrieg, als SPD-Mitglied die Vereinigung sozialdemokratischer Lehrer und Lehrerinnen, die Gründung des Bundes Entschiedener Schulreformer (1919) sowie der Vorsitz der Deutschen Friedensgesellschaft (1919 – 1933). Von 1922 bis 1933 gehörte er der Vereinigung der Freunde des neuen Russland an und war bis zu seinem Tod leidenschaftlicher Verfechter der Freundschaft zu der UdSSR und des von „ihr ausgehenden Menschheitsfortschritts“, wie beispielsweise Briefen Oestreichs an „Exzellenz“ und den „verehrten Genossen Stalin“ von 1950 zu entnehmen ist. 1933 wurde Oestreich verhaftet und durch die ständige Kontrolle der Gestapo zur Untätigkeit verurteilt. Nach Kriegsende arbeitete er als Hauptschulrat in Zehlendorf und war maßgeblich am Zustandekommen des Gesamtberliner Einheitsschulgesetzes und der Formulierung von dessen Paragrafen 1[25] beteiligt. Wegen seiner KPD- bzw. SED-Mitgliedschaft, seiner sozialistischen Ansätze und seiner unkritischen Haltung gegenüber Stalin erfolgte 1949 die Entlassung aus dem Westberliner Schulamt und sogar die Aberkennung seiner Rentenbezüge – Anlass zu einer groß organisierten Protestveranstaltung im Ostberliner Friedrichstadtpalast. Bis 1951 arbeitete er noch im Ostteil der Stadt, bis er schwer erkrankte und 1959 in Buch starb.

Sämtliche bis Ende der 60er Jahre erhaltenen Protokolle des Pädagogischen Rates und anderer Dienstversammlungen zeugen von zu allen Zeiten und an allen Orten dieser Welt typischen Lehrersorgen: Man befasste sich mit der Faulheit der Schülerschaft, mit deren Konzentrationsmängeln, vergessenen Hausaufgaben, Zuspätkommen, Disziplinproblemen, der Einhaltung der Lehrpläne und der Verbesserung der Lehrmethoden. Besonders schlechte und besonders gute Leistungen von Schüler*innen wurden akribisch festgehalten (hier taucht auch der Name Erika Honecker, Erich Honeckers Tochter aus seiner zweiten Ehe, auf). Konferenzen gingen oftmals nahtlos in Gewerkschafts- oder Parteisitzungen über. Neben der ständigen Berichterstattung im Kollegium über Parteitagsbeschlüsse, Entsendung von Grußadressen an Parteitage und unter Teilnahme von Vertreter*innen der SED, FDJ, des FDGB oder weiterer Organisationen verbrachte das Kollegium in Konferenzen einen Großteil seiner Zeit mit Diskussionen über die politische Situation in der DDR, des Ost-West-Verhältnisses, der Weltpolitik allgemein, besonders stark jedoch über die positive Vermittlung des Sozialismus. Der Protokolleintrag vom 27. August 1952 kann als symptomatisch für die pädagogische Arbeit in der gesamten DDR-Zeit gewertet werden, er wiederholt sich in Abwandlungen von Jahr zu Jahr:

„Wenn wir den Sozialismus verwirklichen wollen, muss gerade die Jugend dafür begeistert und dazu erzogen werden. Dazu gehört aber notwendig, dass auch die Lehrer dafür begeistert sind und Partei ergreifen. Die Jugend muss spüren, dass die Lehrer mit dem Herzen bei dem sind, was sie sagen. [...] Die Aufgaben des Staates müssen klar erkannt und an die Schüler weiter-gegeben werden, besonders in Geschichte, Gegenwartskunde und Deutsch“.[26]

Lehrer*innen, die sich dieser Sicht verweigerten, wurden mehr oder weniger offenkundig unter Druck gesetzt, z.B. in Diskussionen, aber auch in so genannten „Kader“- oder Einzelgesprächen mit dem Direktor. Es folgten öffentliche Selbstbezichtigungen oder Entschuldigungen wie beispielsweise im Falle eines Lehrers, der „die Überzeugungsarbeit“ Direktor Gradwohls im Sinne der SED für „unangebracht und schädlich“ hielt. Eine Woche nachdem er seine Standpunkte gegen die starke Kritik des Kollegiums in einer außerordentlichen Sitzung des Pädagogischen Rates verteidigt hatte, folgte die verlesene Erklärung seinerseits:

„Ich habe inzwischen eingesehen, dass ich Fehler gemacht habe. [...] Die Schuld für mein eigenes Verhalten suchte ich bei anderen. Ich bedauere es aufrichtig und möchte mich dafür entschuldigen. Die Kollegen halfen mir im letzten Pädagogischen Rat, meine Fehler einzusehen und mich zu korrigieren. [...] Ich isolierte mich in der letzten Zeit und suchte nicht den Kontakt zum Kollektiv. [...] Ich nutzte die Kraft des Kollektivs nicht und ging allein den falschen Weg. [...] Ich stehe fest auf dem Boden unserer Arbeiter- und Bauernmacht. [...] Ich bin ein Feind der westdeutschen Militaristen und hatte deshalb nie Verständnis für republikflüchtige Kollegen. Ich werde aber jetzt parteilicher auftreten und zeigen, auf welcher Seite ich stehe“.[27]

Die Schule sollte ganz konkret Ziele der SED umsetzen. Das Kollegium hatte sich z.B. mit der positiven Vermittlung der Planwirtschaft, der Erhöhung von Arbeitsnormen, der Außenpolitik zu beschäftigen, denn: „Je schneller wir gute Kader herangebildet haben, desto eher ist uns der Sieg über den Kapitalismus sicher“.[28] Auch nach endgültiger Schließung aller Wege nach Westberlin änderte sich an dem geradezu hysterischen Konkurrenzgedanken und am politischen Druck nichts: „In der DDR hat das sozialistische Bewusstsein große Fortschritte gemacht, obwohl die offene Grenze sich als großes Hindernis in diese Richtung erwies und der Kampf noch nicht beendet ist. In diesem Kampf spielt die Schule eine bedeutende Rolle“.[29] Allerdings erfolgte des Öfteren die kritische Rückmeldung an das Ministerium für Volksbildung über irreale Ziele, die sich aber weniger auf die Politik als auf Fragen der Methodik, Organisation und Umsetzung der Lehrpläne bezog. Für die Lehrerschaft, auch die Nicht-SED-Mitglieder, war der im Schnitt ein Mal monatlich stattfindende Besuch des „Parteilehrjahres“ bis 1989 obligatorisch, wo aktuelle politische Themen und Probleme diskutiert wurden bzw. eine Vorgabe der offiziellen SED-Linie erfolgte.

Die Schülerschaft stand anscheinend gerade in den 50er und 60er Jahren vielen offiziellen Weisungen kritisch gegenüber. Häufig wird in Konferenzen der 60er Jahre die politische Haltung ganzer Klassen heiß diskutiert, manchen würde es „Spaß machen, den Staatsbürgerkunde-Lehrer in die Enge zu treiben“;[30] dem offensichtlich massenhaften Hören des DDR-feindlichen Westberliner Senders RIAS[31] sollte durch „freiwillige Verpflichtungserklärungen“, das Hören zu unterlassen, Einhalt geboten werden. Vor der in der Aula versammelten Schüler- und Lehrerschaft fühlte sich z.B. Direktor Gradwohl in Bezug auf den Einsatz sowjetischer Truppen 1968 in die Tschechoslowakei bemüßigt, seine Genugtuung zu erklären, dass die „menschenfeindlichen Pläne des Weltimperialismus durchkreuzt“ und „die Kraft der sozialistischen Gemeinschaft erneut bestätigt“ worden seien, da sich offensichtlich Schüler*innen mit den Aufständischen in Prag solidarisch erklärt hatten.

Wie hieraus abzuleiten ist, diente die Aula auch politischen Veranstaltungen, häufig von der FDJ organisiert, Schüler*innen hatten in FDJ-Kleidung zu erscheinen; Festakte fanden in größerer Zahl statt, bei denen feierlich Auszeichnungen überreicht wurden, insbesondere im Zusammenhang mit sportlichen Erfolgen, die Tradition der Theateraufführungen und Konzerte wurde fortgeführt. Der bauliche Zustand des Gebäudes stellte anscheinend immer wieder ein Problem dar: In den 60er Jahren sollten sogar Lehrer*innen, die sich im Überhang befanden, „Reparaturbrigaden“ bilden![32] Die Schüler- und Lehrerschaft war in dieser Zeit im Rahmen des Nationalen Aufbauwerks (NAW) u.a. selbst für die Gestaltung eines Sportplatzes[33] zuständig.

Eine große Rolle spielte die Zusammenarbeit mit den Eltern, ihre Einbindung in schulische Aktivitäten wurde stark gefördert. Bei Elternversammlungen waren häufig SED-, FDJ- oder auch NVA-Vertreter anwesend. Hausbesuche der Lehrer*innen waren üblich, über Gespräche mit Eltern wurde Buch geführt. Sämtliche Schulbücher blieben für die Eltern kostenlos.

Arbeitsgemeinschaften und verpflichtende FDJ-Nachmittage fanden zeitweilig so häufig statt, dass Zeitzeugen den Freizeitmangel bedauern. Die Zahl der Festivitäten schraubte der Pädagogische Rat in den 50er und 60er Jahren zurück, da die Schüler*innen „politisch nicht gefestigt“ schienen.[34] Erst mit dem Regierungsantritt Honeckers 1971 und der Konsolidierung sozialistischer Überzeugungen zeichnete sich auch an der EOS Paul Oestreich eine gewisse Entspannung ab.

Mehr lesen:

Forschung zur Schulgeschichte

- Die Anfänge des Weißenseer Reform-Realgymnasiums im Kaiserreich

- Die Zeit der Weimarer Republik: Aufbruch in die Moderne

- Die NS-Zeit: Ideologisierung des Schulalltags

- Die Nachwendezeit und Fusion

Anmerkungen:

[1] Dieser Text basiert auf der Veröffentlichung von Kristin Kirchner. Vgl. Kristin Kirchner, Der Umbruch nach 1945 und die Etablierung der sozialistisch geprägten Schule in der DDR, in: Primo-Levi-Gymnasium; J. Kausche (Hg.), 100 Jahre Gymnasium Weißensee, Berlin 2010, S. 25-37.

[2] Das Gesetz von 1946 wurde durch das „Gesetz über die Entwicklung des sozialistischen Schulsystems in der Deutschen Demokratischen Republik“ 1959 ersetzt.

[3] Im Verlauf des Jahres 1946 wechselte entsprechend auch die Schulbezeichnung in Oberschule für Jungen Weißensee bzw. Oberschule für Mädchen Weißensee.

[4] Mindestens ein solcher Fall ist für die Woelckpromenade belegt, der betreffende Lehrer hatte vier Jahre lang bei einem Arzt in der Berliner Allee gearbeitet.

[5] Vgl. Bericht des Bezirksamtes Weißensee vom 16. September 1946.

[6] Für das Schuljahr 1946/47 ist eine Zahl von voraussichtlich 2000 an der Schulspeisung teilnehmenden Kindern für Weißensee angegeben. Vgl. Bericht des Bezirks- und Hauptschulrats an die Russische Zentralkommandantur vom 31. August 1946.

[7] 1986 betrug dieses Entgeld 0,55 Mark.

[8] lat. „Gemeinschaft der Schüler“, eventuell auch im Sinne von „Komplott“?

[9] Vgl. „die neue schule“, 1946.

[10] Das Gebäude in der Pistoriusstraße wurde 1946 noch immer als „Seuchenkrankenhaus“ von der Roten Armee betrieben.

[11] Der Schaden über der Holztreppe ist bis heute nicht fachgerecht behoben!

[12] Vielen Kolleg*innen galt er als zu liberal, in der Schülerschaft hingegen erfreute er sich großer Beliebtheit.

[13] Vgl. Deutsche Verwaltung für Volksbildung, Analyse der Schuljahresstatistik von 1951/52.

[14] Vgl. Zeugnisformulierung 1947.

[15] Der Karzer, ein Arrestraum, war irgendwann abgeschafft worden

[16] Dieses wurde von der Westberliner und insbesondere der Springer-Presse breit thematisiert. Die Gesamtzahl der in Westberlin beim Volksbildungsamt am Messedamm gestellten Anträge 1950 lag laut „Morgenpost“ bei ca. 500.

[17] 1969 wurde das Fach durch Staatsbürgerkunde ersetzt.

[18] Als wichtiger Bestandteil der Vorbereitungen für das Abitur galten laut Zeitzeug*innenbericht bis Anfang der 50er Jahre u.a. Stalins Werke.

[19] Vgl. Protokoll des Pädagogischen Rates vom 17. Januar 1963.

[20] Vgl. Zitate aus Originalzeugnissen der 70er bzw. 80er Jahre.

[21] 1959 80% der Schule in der Woelckpromenade, in den 80ern an die 100%

[22] Vgl. Protokoll des Pädagogischen Rates vom 12. Februar 1953.

[23] Zitiert aus Original-Anträgen aus den 70er und 80er Jahren.

[24] Vgl. Protokoll der Dienstbesprechung vom 24. Januar 1963.

[25] Diese Formulierung wurde fast im Wortlaut in die bis 2009 gültige Schulgesetz-Formulierung und in großen Teilen in die heute gültige Fassung übernommen.

[26] Vgl. Protokoll der Konferenz vom 27. August 1952

[27] Vgl. Protokoll des Pädagogischen Rates vom 30. November 1961.

[28] Vgl. Protokoll des Pädagogischen Rates vom 29. November 1962.

[29] Vgl. Protokoll des Pädagogischen Rates vom 24. Januar 1963.

[30] Vgl. Protokoll der Dienstbesprechung vom 22. November 1962.

[31] Bis 1992 Rundfunk im amerikanischen Sektor.

[32] Vgl. Protokoll des Pädagogischen Rates vom 13. Dezember 1962.

[33] Dies war der ehemaliger Pferdemarkt, heute das Gelände der Parkklinik.

[34] Vgl. Protokoll des Pädagogischen Rates vom 3. Juni 1966